Social & Digital Innovation Conference 2025 を開催しました

弊所は5月26日から26日の3日間、コペンハーゲンにおいてSocial & Digital Innovation Conference 2025を開催しました。3日間の最大の目的は、未来のデジタル社会のあり方を日本・デンマーク両国間で考えてみること、そして未来を形成するための人的ネットワークの構築でした。

カンファレンス初日は、参加者同士の交流やネットワークを深めることを目的とした前日企画を実施しました。前半では、NTT Data、Queue-it、Front desk、Biometricの4社による企業紹介プレゼンテーションを行い、それぞれの企業が取り組む最先端の技術やサービスを発表していただきました。後半は、コペンハーゲンの街を歩きながら用意されたミッションをクリアし、デンマーク文化について触れることを目的としたアクティビティを行いました。

リラックスした雰囲気のなかで交流を深めることができ、カンファレンス本編へ向けた良いスタートとなりました。

27日の本カンファレンスには、日本とデンマークから総勢約50名に参加いただき、両国間の未来のデジタル社会のあり方を産官学それぞれの最新研究などをもとに、デジタルと政策・倫理・組織・都市の4つのテーマごとに議論していただきました。

両国間でデジタル技術の内容や導入状況、社会受容の進捗は異なりますが、参加者皆様からの議論を通じて、社会課題の解決にデジタルはどう貢献できるのか、またデジタル実装を進める上で同時に考えていかなければならない配慮事項は何かを考える貴重な機会になりました。これを機に、両国間のナレッジを共有し合う関係性が深まることを期待しています。

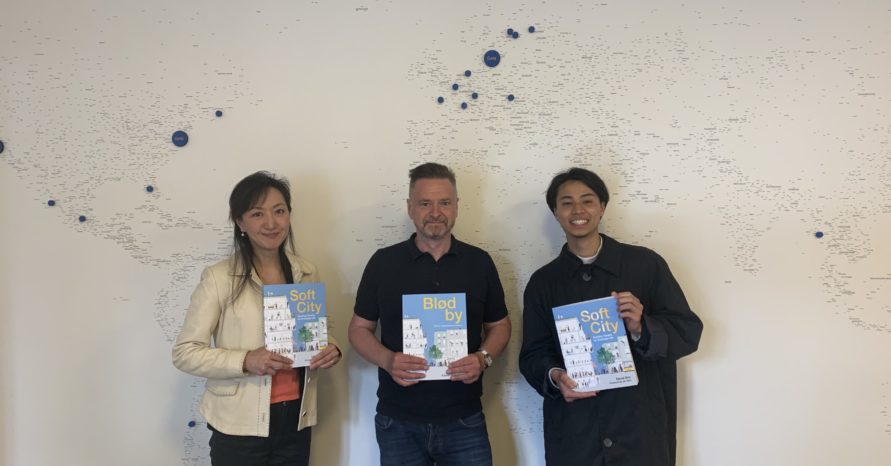

28日には、約10名の参加者とともに街歩きツアーを実施しました。前半はゲントフテ自治体(Gentofte Kommune)を訪問し、フロントデスク社(FrontDesk)とバイオメトリック社(Biometric Solutions)のデジタル技術が導入された行政現場を視察しました。来庁者の待ち時間短縮や本人確認の効率化など、利便性向上の工夫を学びました。後半は、港湾再開発により居住・商業・公共機能が融合したノーハウン(Nordhavn)地区を訪れ、持続可能な都市づくりの実例を体感しました。行政と都市開発の両面で先進的な取り組みに触れた1日となりました。