『北欧のスマートシティ』が出版されました

弊所安岡が、北欧・アジア・ベンチャー・アライアンス(NAVA)のオペレーション・マネージャーであるユリアン・森江・原・ニールセン氏と共著で、北欧5ヵ国のスマートシティをテーマに執筆した書籍が2022年12月21日に出版されました。学芸出版社より『北欧のスマートシティ: テクノロジーを活用したウェルビーイングな都市づくり』というタイトルで、Amazonのサイトからご入手可能です。

北欧5ヵ国のスマートシティ実現の事例だけではなく、社会システムである「参加型デザイン」や「リビングラボ」などについても紹介しています。スマートシティとは何か、どのように人々が理解し、日常に根付いていったのか、産官学民によるプロジェクトはどのように進めて行けば良いのか、そのヒントが見つかるかもしれません。ITは特別なこと、難しいものではなく、私たちの一人一人の生活に密接に関わっているものであることを、ご理解いただけると信じています。

【筆者からのメッセージ】

約3年の年月をかけて収集した事例を元に、北欧の「人をしあわせにする」スマートシティを紹介しています。美しい図版とともに事例としても楽しんでもらえると思いますが、その基盤に根付く北欧の思想やリビングラボなどの参加型デザインの手法を感じ取っていただけると嬉しく思います。

北欧各国に居住する方々やスマートシティに関わる人たちの多くの支援のもと出来上がった書籍です。北欧のメッセージが、多くの人の手と心に届くことを願っています。(安岡)

購入はこちらのAmazonのサイトから可能です。

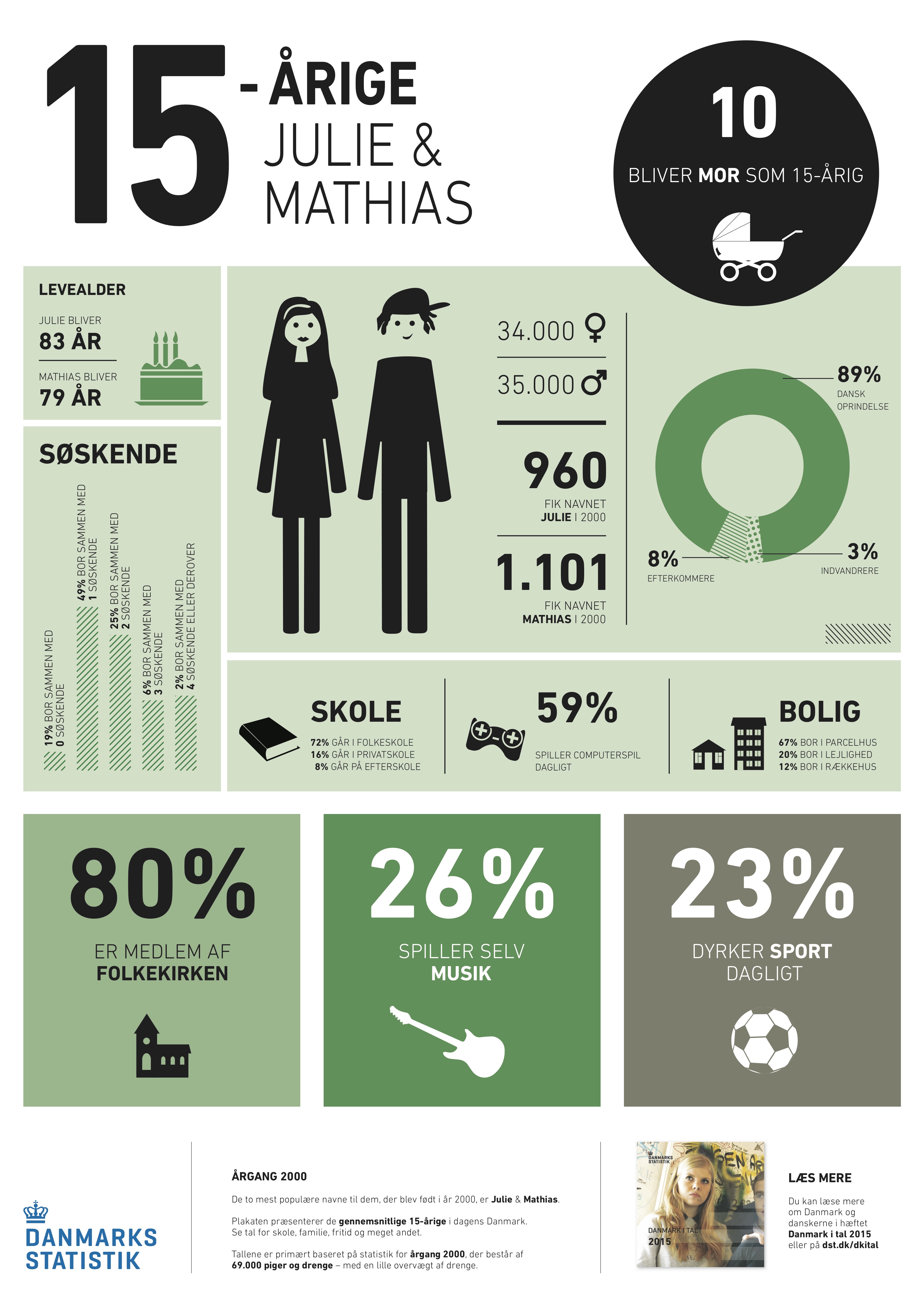

デンマークは,電子政府政策の貢献もあり,公共データの整備が進んでいます.現在も,ベーシックデータと呼ばれる土地情報などの各種公共データが活用されるための枠組みが,急ピッチで整備されています.

デンマークは,電子政府政策の貢献もあり,公共データの整備が進んでいます.現在も,ベーシックデータと呼ばれる土地情報などの各種公共データが活用されるための枠組みが,急ピッチで整備されています.